11座可能在產業上有著某種互補的城市被政府的力量整合成了一個「灣區」。很多製造業的先行者預言這是個共創的好時代。一直在做共創的我想到的,是如何「共同看見」。

很多人會覺得「我還是過我的日子,這和我沒有關係。」但事實上,不可能有經濟流動而人不流動的事兒。城市間的高鐵、港珠澳大橋、簡化的通關手續、人才政策⋯灣區城市的資源流動、人口交流,還有國際移民一定會日益增多,同時增多的,還有culture shock。除了深圳和60/80年代的香港,大部分灣區城市在歷史上都沒有作為移民城市和大都會的經驗。而一個澳門人、香港人和廣州人之間的差別,絕對不會低於在廣州的黑人和本地人,我們很快就會在每天的生活之中面對這些問題。

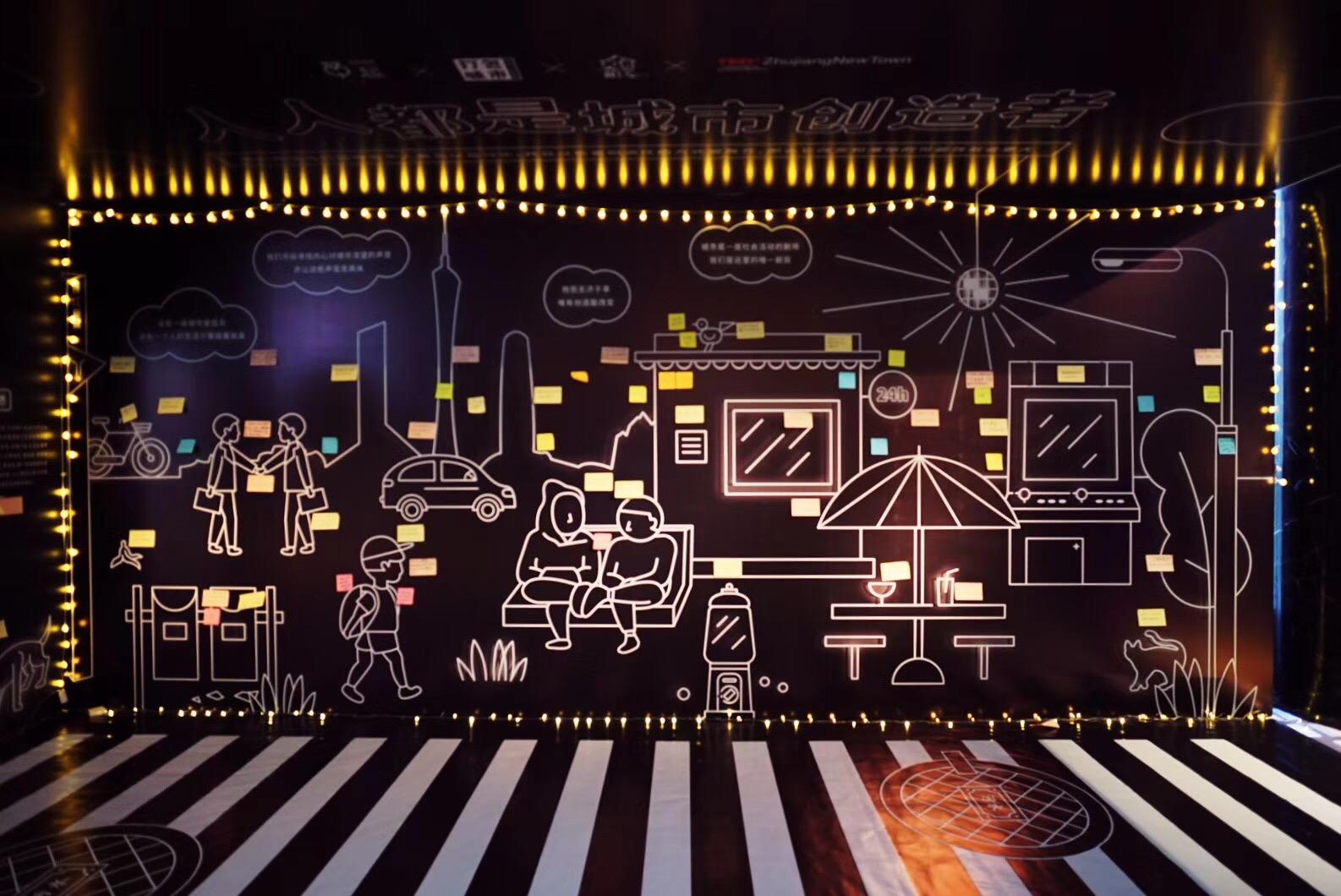

現在的很多研究,都聚焦在資源應該怎麼分配,不同的人應該在什麼位置,族群研究則由於多是政府資助或是有官方背景的,總少不了那份「資治通鑑」的嘴臉。但作為一個即將成為世界級大都會公民的我們,其實更應該提前思考的是,我如何與所有身處在這個巨大變化之中的人相互理解,有沒有一種可以共同想像城市的方法,而後方能去構建一個對每一個城市公民都更友善的社會。

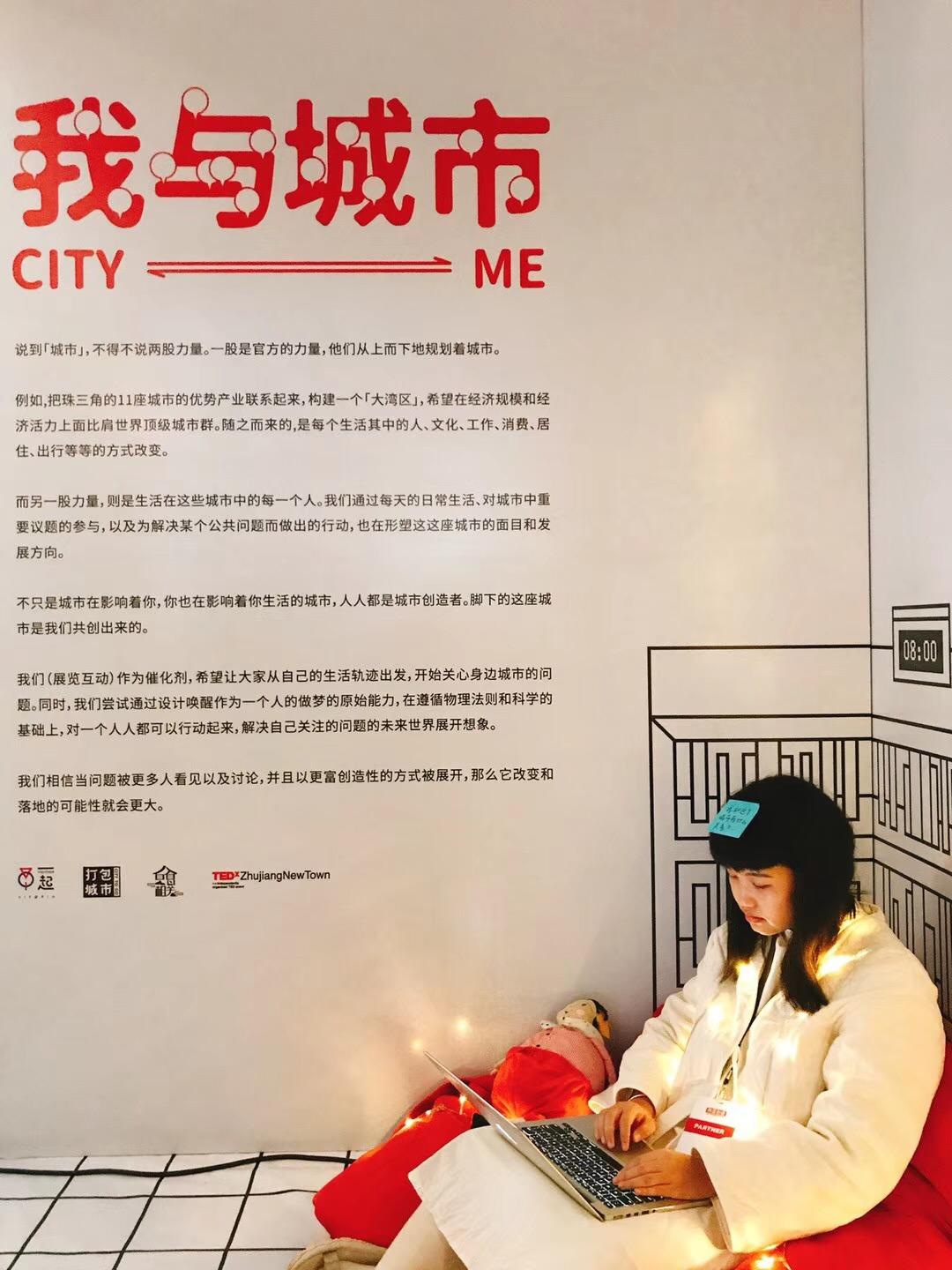

聽完TEDx珠江新城的九個TEDx talk,忽然發現我們在外圍獨立策劃的這個小小互動展還蠻有前瞻性的哈哈